中央之国的形成三国历史篇[第35回]

作者:温骏轩

长篇连载,每周更新

第35回官渡之战(下)

曹操告诉属下十五天内会有结果是在安抚属下,此时的曹操并没有必胜之法。说这番话之前,曹操已写信给了留驻许都的荀彧,着手安排回守许都的事。所幸荀彧在这个时刻给了曹操信心,认为已经了半年时间,袁绍那边也快坚持不住了。只要能坚守住就一定会出现战机,到时候就可以出奇制胜。

曹操何尝不知道此时退一步就是万劫不复,写信给荀彧只是希望在这个彷徨时刻有个人能坚定下自己的信心。知道荀彧能坚定帮他稳定住许都的局势后,曹操做了两件事:首先是加强己方的运输保障工作。具体的做法是每次以一千辆粮车为一部,分成十条队列。这样做的好处是缩短了首尾的距离,让车队不易被对手从中截断。同时在变一字长蛇阵为方阵的运输部队周边部署双重军队护卫。自此以后袁军再来劫抄曹军的粮道就没有能成功的了。

其次是探查袁军运粮的路径与时间,反手袭击袁绍的粮道。曹操兵少,不能像袁绍那样撒网,必须信息足够准确。功夫不负有心人,很快荀攸便探知袁绍有数千车粮草马上要运到前线,并且负责押运粮草的是虽然勇猛,但很轻敌的韩猛。后世有人认为,这个韩猛就是此前在鸡洛山败于曹仁的韩荀。不管是不是同一个人,曹操都把曹仁派出去执行这项任务,加上射犬城下与之配合默契的史涣。

此战不仅是为了消耗袁军几千车粮食,更是为了提振士气。为求保险,荀攸还推荐了徐晃一起出战,阵容可以说得上是十分豪华。用来打跑韩猛、烧毁粮车自是不在话下。问题是曹操在被袁绍劫粮之后会加强戒备,袁绍方面同样也会这样做,再想得手就难了。正在此时,荀彧和曹操所期待的战机终于来到,一个关键先生出现了。

这个关键先生不用我说,大家也应该猜到了是许攸。南阳人许攸字子远,年少时就与袁绍和曹操交好。考虑到曹袁二人年少时就很熟,后来又曾一起在洛阳任职西园八校尉,同时结识二人的情况还挺多。袁绍家族背景强大,表面作风又宽厚,这些人才的第一选择往往都是袁绍,在看透袁绍难以成大事后,再投奔曹操。荀彧、郭嘉、董昭都属于这种情况。从这个角度说,袁绍想着一战解决曹操也不是没有道理,时间拖得越长他多疑寡断的缺点就会暴露得越厉害。

许攸一直很自傲,在奇袭许都的建议没有被采用后就心生了投曹之心,其妻、子家人当时在邺城犯法被审配抓了也是原因之一。应该说这个人格局没有此前几个转投曹操阵营的谋士大,荀彧对他的评价是“贪而不智”。说的是许攸没有大智慧,只会贪图眼前之利。后来在曹操那更是一直把功劳挂在嘴上,一直公开说要不是我许攸,曹操是得不了冀州的。说这种话时,更是不分场合的直呼曹操的小名(阿瞒)。曹操虽装作没事,心里肯定是不舒服的,最终还是寻了个错把许攸杀了。

曹操在听到许攸来投,光着脚从大帐里跑出来相迎,直呼“子远,卿来,吾事济矣”。整个过程在三国演义中有很生动的描写。包括许攸问还有多少粮草,曹操先说有一年,后说能支持半年,直接被看穿说了实话,粮食只够吃这个月了。曹操看到许攸来如此开心,是因为他了解对方的性格。简单点说,这个自负的人并不是因为看好自己而来,而是一直想“人前显贵,闹里夺争”。如果没有一件大功劳在手,是肯定不会来的。

事实果真如此,许攸是一直等着落实袁绍运送粮草的消息,有了投名状再来投曹的。袁绍此前被曹仁他们烧了几千车粮食。诸葛亮后来在北伐时设计的木流牛马,载重标准为“一岁粮”,意指一车之粮可供一个士卒一年食用。以此标准为参照,这些粮食差不多可以供前线食用十天半个月的。许攸来投时是建安五年十月,双方在官渡前线相持了两个多月。这个时间点一般是围城战、阵地战的极限时刻。这个时候一下子损失这么多的粮草,对士气的打击可想而知。

好在袁绍家大业大,这边粮食被烧,那边马上就运来了新粮。吸上次的教训,袁绍并没有把粮草直接运抵前线,而是储存在了距离袁绍大营四十里处的乌巢。换句话说乌巢并非一直是袁绍的存粮点,是为避免再为曹军劫烧所安排的新地点。这也是为什么,两军已经对峙两个月,要一直等到许攸来投,曹操才知道袁绍这个后方粮库。

这批粮草有一万余车,足可以供给十万袁军一个月左右。当然,就算没有许攸第一时间来报信,曹军的斥候同样有可能探听到这个新变化。问题在于粮草是一直在消耗的,要是出兵晚了就算是袭击成功效果亦会打大折扣。袁绍这边也不傻,下次再有新粮不会再呆在原处。更何况没有内线消息,你很难知道对手的兵力如何,有没有什么特别部署。

将如此多的粮草暂存于远离前线之处,需要有足够的兵力加以保护。为此袁绍安排大将淳于琼领军万余,向北迎接运粮车队,并于乌巢结营护粮。乌巢其实并不是一个行政名,而是一个湖泽的名字,全称为“乌巢泽”。位于黄河与济水之间,有水道与济水相通。

淳于琼具体的驻军地点位于乌巢泽之北,这里有一个行政上为酸枣所辖的亭驿“故市亭”,与酸枣城的距离不过十公里。乌巢的位置被定位在现在的河南省延津县城东南的“东史固村”,这个点位实际上是故市亭的位置。

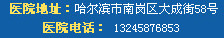

东史固村河南省新乡市延津县

放在这样一个地点,在防火防盗的问题上,考虑的可以说是十分周全了。顺便说一下,在派出淳于琼护粮之后,沮授曾建议袁绍再派出部将蒋齐,率领一支军队在外围保护,以防曹军偷袭。然而此时已对沮授失去信任,认为这个智囊被曹操吓破了胆的袁绍并没有听。客观说,分出十分之一强的兵力去护粮的确不算是少了。如果曹操不是信息准确的话,很难冒这个险长途奔袭。

知己知彼,百战不殆。有了许攸提供的准确信息,曹操当即决定在入夜后亲率五千步骑奇袭乌巢。乌巢离袁军的大营是四十里,离曹军大营的距离可不止四十里。如果按照世人在中牟县北认定的官渡古战场位置,也就是曹操中军帐的位置,二者间的距离约为五十公里。曹操挑选精锐,入夜即开始急行军,一直到第二天拂晓才抵达战场。冬日夜长,天黑的时间超过十二个小时,时间的话倒是够用。

多年后红色军队曾在飞夺泸定桥一役中,创造过一天多时间行军公里的记录。曹操的这次夜袭虽然没有超过这个纪录,但也可以说得上是很惊人的了。钟繇从关中送过来的两千多匹马应该发挥了大作用,即使队伍中的步兵也可因此在行军过程中节省体力。

正因为如此,曹操所以战后才特别感谢钟繇的这些马“甚应其急”(顺便说下,裴松之一直搞不明白,这些马用到哪去了)。尽管有准确的信息、漫长的冬夜以及马匹助力,这依然是件挑战极限的任务。沿途如果被对手发现,非但任务失败还有可能被切断后路。

正因为如此,除了荀攸和郭嘉以外,没人赞成去冒这个险。大家最主要的担心倒还不是路上被发现,而是担心许攸这个人不可靠。而曹操之所以选择相信,是因为他了解许攸这个人,这个自负的人一直想着做一件惊天动地的大事,没有理由骗自己。更何况曹操的确拖不起了,必须赌一把。

人占了官渡前线曹军50%强,即便官渡前线的曹军数量不止一万,这个数目也是拿出了血本。奔袭的曹军由曹操亲自带队,全部“人衔枚,马缚口”(人嘴里衔着木棍,马口绑起来,都是为了防止出声),每人带一捆干柴准备放火。同时换上袁军的旗帜,路上如果遇到盘问,就说是袁绍担心曹操袭击后路,派去增援淳于琼的部队。有许攸随军,如此混过去的概率会大大增加。

充分的准备工作帮助曹操顺利抵达淳于琼营外。曹操的目标是放火,抵达之后即突入袁军存粮之处放火,引发一片混乱。见粮仓火起的淳于琼急忙出营,由于曹操的兵力半数于袁军,淳于琼本来还列队于营外,准备与曹军正面搏杀。结果反被对手打败,退回了营寨。虽然放火的目的达到了,但曹操这个时候还不能退,因为如果不把淳于琼部击溃,自己回撤之时是肯定会被追击的。

在没有雾霾的影响下,人的肉眼可以看到20余公里以外的一点烛光。乌巢火起,袁绍这边自然第一时间知道出事了,当即派出轻骑前去救援。这些骑兵将至时,曹操正在猛攻淳于琼的大营,斥候来报袁绍的骑兵越来越近时,部下请求分兵御敌。杀红了眼的曹操怒道“贼在背后,乃白!”意思是说敌兵真的到的背后再说。

所有人都知道主帅的决定,是要抢在袁绍骑兵抵达之前拿下淳于琼。这并不是曹操第一次用置之死地而后生的态度激发部下战斗力。此前南阳撤军在被刘表、张绣截断后路时就这样做过。腹背受敌的绝境,反而激发出曹军惊人的战斗力。很快便拿下了营寨,斩首淳于琼部下数将,杀士卒千余人,连淳于琼本人都被俘虏了。

不仅如此,为了震慑袁绍的援军,曹操还下令将所有被杀袁军的鼻子割走,连牛马牲畜的唇舌一并割取。本来曹操还是有意放被割了鼻子的淳于琼一马,是许攸提醒他,明天早上淳于琼一照镜子,就会想起你这个仇人了(哪怕他现在谢恩留命)。为绝后患,曹操还是处决了这个老熟人。

非常之时行非常之事。曹操的做法虽然残酷,但孤军深入敌后,以此手段让敌人胆寒是为了回军之时多一分胜算。只是兵少是现实,如果接下来袁绍大军押上,曹操的回军之路仍不会顺畅。然而袁绍其实并没有派主力前来围堵。在知道乌巢出事后,袁绍第一时间对身边的袁谭说,应当乘敌人攻击淳于琼时,去攻拔他们的大营,让他们回不了家。

袁绍这种做法严格说不是围魏救赵,而是釜底抽薪。应该说是有一定道理的,因为乌巢已然火起,即便前去灭了放火之人亦是无力回天。这种时候如果拿下对手的大营,不仅可以反败为胜,更可以用曹军的粮草弥补自己的损失。问题只在于,你有没有可能拿得下。最起码在看来,曹操的营盘非常坚固(打了那么久都没打下来),仓促之间是不可能拿下来的。如果这边抄不了底,那边淳于琼又被俘,那么我们可都要当俘虏了。

此时沮授受冷,田丰被囚,审配被安排镇守邺城,袁绍身边的头号谋士是一直力主急战的郭图。对于袁绍这釜底抽薪的做法,审配举双手赞成,认定这是一条“不救自解之法”。于是袁绍并没有听从张郃的意见,反而派他和高览一同率主力攻打曹操的营寨。

至于淳于琼那边也不是说没有派人去救,而只是聊胜于无的派出了部分轻骑。这也是为什么,曹操在急攻淳于琼大营时,背后会有袁绍的骑兵将至。只是连淳于琼的一万多大军据营寨而守,都不能抵抗住破釜沉舟的曹操,这些骑兵过去看到那些残缺尸体,胆都被吓破了,更是无法对曹操构成威胁。

曹操能率军突袭乌巢,自会料到袁绍可能会抄他的底,并做好充足的防御准备,此时留下守营的主将是曹操最信任的本家大将曹洪。袁绍和郭图的想法虽然有道理,但这就好像练武一般,不是说你的招式能够克制对手的招式就有用,如果没有绝对的力量支撑,所有的想法都只是空中楼阁。

结果打起来,一切都如张郃所判断的那样,一方有备而守,一方仓促进攻。打了两个多月都没能打下,情急之中哪有可能就能拿下。这边攻营不下,乌巢那边又传来了淳于琼兵败被杀的消息,见大势已去,张郃与高览遂焚烧了攻城的器具率众归降曹仁。

张郃的这种做法,表面看颇有点许攸献计不成,负气投曹的意思。实则不然,因为以袁绍的性格,并不会在失败后就后悔没听的话,反而会把气撒在他头上。田丰的下场就是明证。袁军败逃回河北时,将士们都顿足捶胸道,如果田丰在此,不至于落到如此地步。看守田丰的人也认定他一定会因此得到重用。只有田丰自己明白,袁绍表面宽容内心猜忌,如果获胜的话因为高兴,一定会赦免我(落得个不计前嫌的美名);如果失败的话,心中怨恨,反而会认为我会笑话他,所以自己是不可能活的了。后来袁绍回到河北后,果然杀了沮授。

另一个让后人赞成张郃投曹的事情,是郭图为了推卸责任,在袁绍面前说张的坏话,说张郃现在正在因为自己说中了结局而高兴,并且出言不逊。事实上,袁绍做出杀田丰的决定时,也有记载说是逢纪在边上说了坏话。不管这两个人有没有真的这样做,他们所说的都不过是袁绍所想的罢了。如果袁绍自己不是这样的想法,旁人再说亦是听不进去的

用人不疑,疑人不用。曹操这边的做法就要高明的多。张郃刚降时,曹洪心里是有怀疑的。张、高二将营前焚烧攻城之具,亦是显示自己投降的诚意。战场之上情况瞬息万变,曹操虽抱着必胜信心去,也不可能全然想到会发生什么。为此,他特别把能理解自己想法的荀攸留在曹洪身边相助。是荀攸用一句“郃计不用,怒而来,君何疑”,打消了曹洪的疑虑(投降之前,张郃一定会写信送入营中说明原委的)。在曹操和荀攸看来,袁绍那边出现这种情况,是再正常不过的了。

这边、高览率军投曹,那边淳于琼又被杀,还连带损失了一个月的粮草,袁绍军队的军心彻底崩溃。除了撤回河北,再没有更好的选择了。只是兵败如山倒,现下只是十月,黄河还没有上冻。在曹操军随后掩杀的情况下,仓促之间这数万大军哪里可能都渡得河去。最终袁绍父子带着八百亲骑渡过黄河,滞留黄河南岸的大多数袁军都只能投降曹操。

如果从两军对垒于官渡算起,这场战役持续了两个多月(建安五年八月至十月),如果从袁绍进驻黎阳,攻击延津、白马算起,整个官渡之战延续了八个多月(建安五年二月至十月),可谓旷日持久。最终大获全胜的曹操清点战果,除了缴获大量物资以外,共计斩首七万余计。特别要说明的是,这些被杀的袁军大部分不是死于战场,而是被俘后为曹操所坑杀的。

做出这一残酷决定的根本原因,与当日白起在长平之战后坑杀赵国四十万降卒的理由是一样,都是因为粮食。袁军的粮草已经在乌巢全部被烧,曹操自己营中的存粮亦将要耗尽。完全没有办法供给这多出来的几万张嘴。虽然袁绍已经败回河北,曹操理论上应该可以从后方调粮,或者将俘虏分散迁至后方。然而这一切都需要时间,而这些被俘的只要饿上一两天,便一定会生变。曹军兵少,一旦生变难以控制。

其实袁军在数量仍远多于对手时投降,又何尝不是因为粮尽。建安年,时红白两军大战于泰山,大将仙洲在三日内五万部众尽失,多降于敌,其州牧闻之怒道“便五万耳,三日亦难尽虏之!”。如此惨败,亦是因为储存有数十万斤粮秣的吐丝口为红军所克。粮乃军中之胆,退无可退,食无可食,降敌方有一线生机。只是当年这些袁军没有想到,曹操比他们的主公要狠的多,为防有变能下此狠手。

对曹操的“狠”估计不足的还有袁绍本人。袁绍在听闻乌巢有变时,跟袁谭说的第一句话原文是“就彼攻琼等”,意思是应该乘对手攻打淳于琼他们。这说明袁绍没有意识到,带队攻打乌巢的是曹操本人。所谓“擒贼先擒王”,袁绍所患的只是曹操。如果能判断出是曹操在孤军深入,袁绍便是赌上全部身家也应该北上包抄曹操的后路。

我们一直说,每至关键时刻,曹操都会领军在前或者断后。反观含着金钥匙出生的袁绍却没有过这种做法。这不仅使得曹操的临战经验要胜过袁绍,更让曹操在武将心目中有着极高的地位。你会发现在兖州因名士被杀,满州皆反的危机时刻,那些跟随曹操上过战场的武将却几乎没有生变的。反而出现了朱灵这样原本为袁绍手下,却心甘情愿留下来帮曹操的将领。

回到河北的袁绍,还会有一年半的时间来总结自己究竟错在哪里,只是以他的性格就算想通了也不会告诉别人的。至于曹操那边,同样需要考虑下一步的战略。

-END-

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbwh/5182.html